因果報應是天地之間自然的

2017-07-26 18:17}修訂

【天地之間。自然有是。雖不即時暴應。善惡會當歸之。】

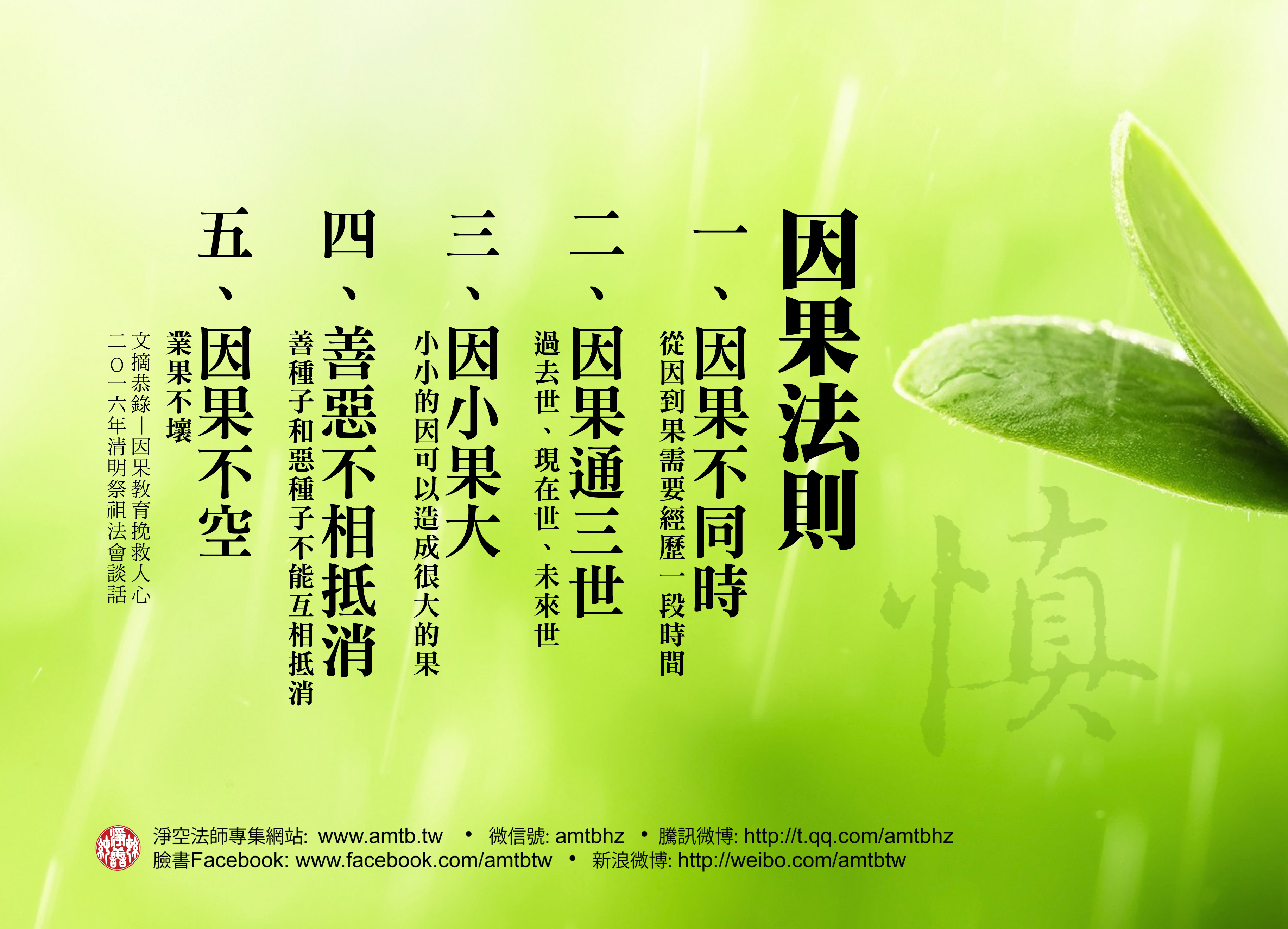

這四句話很重要。『天地之間,自然有是』,有什麼?因果,善因善果,惡因惡報。中國傳統文化裡頭,第一部經書就是《易經》,大家都知道。《易經》講什麼?孔子告訴我們,「積善之家必有餘慶,積不善之家必有餘殃」,孔子告訴我們的,這就是「自然有是」,這個是就是因果報應。註解裡頭有,我們看註解。「自然有是者」,義寂大師說,「作惡雖不樂欲苦果,苦果自應」。作惡雖不樂欲,不喜歡,就是不喜歡這個苦果,欲是欲望,樂是愛好、喜歡,作惡他不喜歡惡報,他不希望苦果,他還是喜歡樂,可是怎麼樣?苦果自應。「修善雖不希望樂果,樂果自應」。人一生行善,存好心,說好話,行好事,做好人,一人有這四好,不希望,什麼享受都不希望,樂果自應。

這一句話跟《論語》夫子說的第一句話很相應,「學而時習之,不亦說乎」。聖賢教誨你要是喜歡讀它、喜歡想它,能把聖賢教誨倫常道德,中國傳統文化實在講濃縮到極處只有十二個字。這十二個字就是中國傳統文化,五千年不變,十二個字就是「孝悌忠信」,孝對父母,悌對兄弟姐妹;忠,心擺在當中,不偏不邪,用真心相處,不是妄心;信,言而有信,信德,就是佛法講的不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口,這是信德,「孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平」。大聖大賢這十二個字全做到了,落實在日常生活當中,落實在工作,落實在處事待人接物,一切時、一切處他所表演的,和睦。孔子的學生讚歎夫子,「夫子有五德」,表現在外面,「溫良恭儉讓」。溫是溫和,良是善良,恭是恭敬,沒有一樣不恭敬,對人對事對物恭恭敬敬,節儉、謙讓。

這十二個字,加上孔子外面現出來的五德,中國讀書人所追求的、所希望得到的。讀書志在聖賢,不在富貴,他不爭名、他不爭利,生活能過去就很好,能吃得飽、穿得暖,有個小房子可以遮蔽風雨,快樂無極,這真樂!與地位不相干,與財富不相干,快樂自然就來了,這是中國讀書人所追求的快樂。在中國產生很大的效果,這五千年來,你讀中國的歷史,你看每個朝代都有這些讀書幸福快樂的一生。這也就是方東美先生把佛法介紹給我所說的,「學佛是人生最高的享受」。最高的享受是什麼?聖賢的享受,中國古人所說的孔顏之樂,孔子的樂、顏回的樂。孔子代表一生沒有做過高官,與富貴不相干,孔子與貴族不相干。顏回與財富不相干,他的物質生活,同學裡面是最差的,每天連三餐飯都有問題,但是顏回快樂。這個快樂從哪來?孝悌忠信、禮義廉恥、仁愛和平做到了,完全做到了,所以快樂。

修善雖然不希望樂果,樂果自應。「積善之家必有餘慶」,你不求,它自己來了;「積不善之家必有餘殃」,你不希望有災禍出現,災禍來了。這些話都是講因果報應,是天地之間自然的因果,善因一定感善果,惡因一定感惡報,不是假的。